Gara-gara si bujang kecil dan si gadis kecil hobi banget baca komik, maka saya pun jadi terpapar oleh komik. Dan “bertemu” lah saya dengan “VBI_Djenggoten”, sang penulis komik-komik yang berupaya untuk “membumikan” ajaran Islam dengan bahasa komik. Sesungguhnya, meskipun dibeli untuk anak-anak, saya melihat komiknya bukan komik untuk anak-anak. Buktinya, meskipun si gadis kecil kelas dua SD itu seneng banget baca buku-bukunya, namun setiap kali baca, setiap menit dia tanya: “bu, upeti itu apa? liberal itu apa? kejayaan itu apa? menyuap itu apa? …..” . Tapi karena gaya gambar dan gaya tulisannya, membuat si gadis kecil bilang gini: “Teteh Hana sebenernya gak ngerti isi buku ini, tapi seru bacanya” katanya kkkkk….akhirnya jadilah saya dan si abah menjelaskan apa maksud dan contoh yang lebih konkrit dalam kehidupan sehari-harinya.

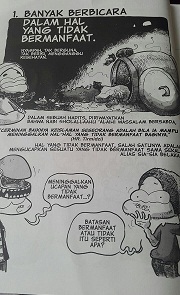

Bukunya “Bencana Lisan”, kalau ada orang yang tanya pendapat saya, saya akan bilang “Super duper keren. Jleb”. Di buku ini, selain jelas teknik menggambarnya bagus dan “enak diliat” dengan gaya khas tanpa leher, yang berkesan buat saya adalah :

(1) Topiknya kekinian dan menggejala

(1) Topiknya kekinian dan menggejala

(2) Struktur materinya sangat sistematis. Kita jadi terbayang “mindmapnya”.

(3) Penjabaran materinya sederhana, namun clear. Jelas dan mudah dipahami definisi-definisinya.

(4) Definisi itu, lalu ia konkritkan dengan menggambarkan contoh super duper lucu namun begitu nyata dan membumi, yang membuat kita-kita para pembacanya, tersenyum tapi tersindir abissss. Seolah-olah buku itu spesial dibuat untuk kita(haha…..geer mode:on)

(5) Referensi dicantumkan. Ini etika penulisan yang sangat saya hargai

Tak ada gading yang tak retak. Buku ini tak sempurna. Kekurangannya adalah ………ga ada daftar isi kkkkk (atau kalau komik emang gak ada daftar isinya ya? hehe…maklum new reader 😉

Beberapa waktu lalu saya bertemu seorang teman saya. Ternyata, dia juga sangat terkesan den gan buku ini. Dia menunjukkan satu halaman buku ini, lalu ia berkata: “Saya udah sering baca buku, hadits, tafsir, dengerin ceramah ustadz tentang ini. Saya tau, negreti, tapi saya belum bisa mengubah perilaku saya. Tapi jujur, ketika saya membaca ini jleb banget dan kekuatan jleb-nya, cukup membuat saya punya energi untuk berubah. Menahan diri”.

gan buku ini. Dia menunjukkan satu halaman buku ini, lalu ia berkata: “Saya udah sering baca buku, hadits, tafsir, dengerin ceramah ustadz tentang ini. Saya tau, negreti, tapi saya belum bisa mengubah perilaku saya. Tapi jujur, ketika saya membaca ini jleb banget dan kekuatan jleb-nya, cukup membuat saya punya energi untuk berubah. Menahan diri”.

Di samping ini halaman yang ia maksud. Halaman mengenai “batasan bicara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat”. Beberapa contoh perilaku yang dipaparkan dalam buku ini, jelas banget dan membuat kita bisa memahami sekaligus tersindir dan ternasehati.

Tapi bukan itu yang sebenarnya menarik perhatian saya. Tapi kata-kata teman saya yang mengatakan “komik ini membuat saya punya energi yang cukup besar untuk merubah perilaku saya”.

Mengubah perilaku. Selama belajar psikologi, saya berkutat dengan perilaku dan “mengubah perilaku”. Semakin kesini, semakin dalam, semakin jelas jika perilaku manusia itu amat sangat kompleks. Maka, mengubah perilaku pun tak kalah kompleksnya. Kita ambil contoh: mengubah perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya. Ada berapa ratus skripsi-tesis-disertasi-artikel jurnal yang membahas satu perilaku itu? Dan ada berapa ratus metoda intervensi yang coba disusun? berapa banyak yang berhasil? berhasil di kelompok ini apakah berhasil juga di kelompok lain? berhasil di tempat ini apakah berhasil juga di tempat lain? berhasil di saat ini apakah berhasil juga di saat yang lain?

Mengubah perilaku itu kompleks. Tidak mudah. Teman saya sendiri sudah mengatakan bahwa ia sudah menerima banyak informasi dari berbagai channel, namun “hidayah”Nya, turun lewat komik ini. Dan saya melihat bahwa yang ia katakan benar. Teman saya ini, sesungguhnya bukan tipe yang “berisik” yang suka komentar ini itu. Namun beberapa waktu belakangan ini, memang ia tampak irit berkomentar atau menulis. Waktu lagi rame-rame orang berkomentar mengenai es doger versus ulen, saya tahu bahwa ia punya pendapat sesuatu. Pendapat yang biasanya bisa menganalisa tajam dan mengembalikan kesadaran orang-orang yang sedang “memperdebatkan kulit” menjadi memahami esensi yang mereka perdebatan. Tapi ia tidak melakukannya. Ia bilang: “Dengan menulis itu, saya tak akan mengubah apa-apa. Mengingatkan orang? di medsos? Saya gak yakin efektifitasnya. Tulisan saya tak akan mengubah keadaan. Malah tambah bikin berisik aja. Saya jadi paham mengapa waktu mendengarkan khutbah jumat, kita tak boleh bicara meskipun tujuannya mengingatkan. Niat meningatkan seringkali membuat kita terjerumus menjadi larut dalam keberisikan yang awalnya ingin kita ingatkan”. Begitu katanya. Di wa grup yang kami ikuti, ia juga semakin jarang berkomentar. Beberapa kali saya lihat ia “typing”, tapi tak jadi. Waktu saya tanya, dia bilang….” iya, aku mau nulis hore-hore…tapi kayaknya aku nulis atau gak nulis gak ada bedanya kan?” iya sih….dalam banyak topik pembicaraan di grup wa, memang demikian kondisinya

Temuan penelitian kolega dan kakak kelas saya mengenai diri religius mengungkapkan bahwa “gen Tuhan” itu ada. Di akhir presentasi, beliau mengatakan bahwa untuk menjelaskan perilaku buruk manusia, pertanyaannya bukan “faktor apa yang membuat ia berlaku buruk?” namun “apa yang menghalanginya dari berbuat baik”? karena kebaikan itu sudah ada dalam diri kita, namun belum teraktifasi. Bahasa agamanya, “fitrah baik” itu melekat dalam diri kita, namun perlu diaktivasi untuk menjadi amal sholeh.

Lalu saya ingat materi kuliah saya mengenai persepsi dan atensi. Dalam salah satu proses yang mengawali persepsi, kita mengindera sesuatu. Kita tak akan pernah bisa “mengolah” informasi yang tak kita terima melalui indera. Nah…dari materi ini, kita tahu bahwa apa yang bisa kita ketahui melalui indera kita, adalah sangat sedikit dibandingkan realitas yang ada di dunia ini. Ada yang namanya ambang sensasi. Gelombang cahaya dan gelombang suara yang bisa kita indera, jauuuuuuuuh lebih sedikit dibandingkan dengan gelombang cahaya dan gelombang suara yang sebenarnya diciptakan oleh Dia sang Maha. Kita tak bisa mendengar suara yang “terlalu” pelan, “terlalu” keras, kita tak bisa melihat sesuatu yang “terlalu” jauh. Demikian pula dengan rasa, sentuhan, sakit, dll.

Nah…dari sejumlah kecil realitas yang bisa kita indera, realitas yang bisa kita berikan perhatian, menjadi lebih terbatas lagi. Mengacu pada defisini atensi menurut Atkinson (2009), kemampuan kita memperhatikan sangat terbatas. Ya, kita punya kemampuan divided attention. Namun mayoritas penelitian menunjukkan bahwa “divided attention decreased performance”. Kalau kita mengasuh anak sambil goreng ikan dan sambil dengerin puteran cucian di mesin cucui udah berenti atau belum, maka kualitas perhatian kita pada masing-maisng kegiatan itu akan berkurang dibandingkan jika kita memilih untuk memusatkan perhatian pada satu kegiatan.

Hiiiii…..jadi, apa kesimpulannya? kesimpulan saya adalah: hanya hidayah yang bisa membuat perilaku (dan kepribadian) seseorang berubah. Hidayah itu kita dapat dari mana? dari seluruh yang Allah ciptakan dan terjadi-kan. Dari orang-orang yang bertemu dengan kita, dari ucapan para ustadz, dari nasihat orangtua, dari sindiran teman, dari kejadian yang dialami orang lain, perilaku menyebalkan orang lain……Kalau demikian ,maka kita harus membaka selebar-lebarnya radar hidayah itu. Dan kita juga perlu memberi perhatian pada banyak channel hidayah. Dengan cara itulah kita memastikan bahwa kita menyingkirkan penghalang yang bisa menghalangi diri kita dari proses aktifasi gen kebaikan yang ada dalam diri kita.

Maka, kalau kita memutuskan_sadar atau tidak- hanya mau mengindera dan memberi atensi pada konteks terbatas; hanya mau mendengarkan nasihat ustadz kelompok ini, hanya mau nonton TV channel ini, hanya mau mendengarkan kata-kata dari teteh yang bajunya begitu, hanya mau berteman dengan kelompok ynag memilih presiden ini, hanya mau baca buku karangan kelompok ini… jangan-jangan…kita sedang mempersempit radar hidayah kita.

Maka, sejauh ini, saya akan mengajarkan pada anak-anak saya, untuk mengindera seluruh channel kebaikan. Dari siapapun kata-kata itu berasal, dengan cara apapun kebaikan itu disampaikan- buku, gambar, musik, karya seni, kegiatan alam-, biar banyak kebaikan yang terindera, dan banyak yang menarik perhatian, agar membuka lebih banyak peluang untuk mengaktifasi gen kebaikan dan keshalehan dalam diri kita.

Kebaikan jika tak dikaitkan dengan Allah, hanyalah amal kebaikan. Kebaikan yang dikaitkan dengan Allah, akan menjadi amal sholeh. Amal kebaikan adalah kunci kebahagiaan di dunia, amal sholeh adalah kunci kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Saya selalu membayangkan diri saya bagaikan mozaik kaca. Mozaik itu terdiri dari potongan-potongan yang berbeda-beda. Potongan-potongan itu, adalah kepribadian dari orang-orang yang menjadi “idola” saya. Bagian terbaik dari diri mereka. Masing-masing potongan itu lalu membentuk diri saya secara unik.

Saya selalu membayangkan diri saya bagaikan mozaik kaca. Mozaik itu terdiri dari potongan-potongan yang berbeda-beda. Potongan-potongan itu, adalah kepribadian dari orang-orang yang menjadi “idola” saya. Bagian terbaik dari diri mereka. Masing-masing potongan itu lalu membentuk diri saya secara unik. Minggu depan, kita akan menghadiri banyak acara halal bi halal. Kita manfaatkan momen itu untuk sungguh-sungguh memohon maaf dan memaafkan. Sambil menyalami atau mengirim wa pada setiap orang, bayangkan kesalahan-kesalahan yang kita ingat terhadap orang itu, baik yang mereka ketahui ataupun yang tak mereka kerahui. Sesali lalu tekadkan untuk tidak mengulanginya lagi. Dan karena mungkin kita tak tahu siapa saja yang sudah memafkan kita dan siapa yang tak ridho pada kita, maka kita sungguh-sungguh berdoa juga, memohon Dia Sang MAha untuk mengambil alih urusan kita dengan orang-orang yang tak memaafkan kita di akhirat nanti.

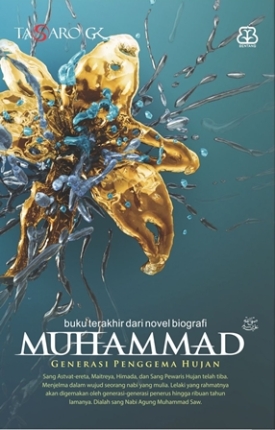

Minggu depan, kita akan menghadiri banyak acara halal bi halal. Kita manfaatkan momen itu untuk sungguh-sungguh memohon maaf dan memaafkan. Sambil menyalami atau mengirim wa pada setiap orang, bayangkan kesalahan-kesalahan yang kita ingat terhadap orang itu, baik yang mereka ketahui ataupun yang tak mereka kerahui. Sesali lalu tekadkan untuk tidak mengulanginya lagi. Dan karena mungkin kita tak tahu siapa saja yang sudah memafkan kita dan siapa yang tak ridho pada kita, maka kita sungguh-sungguh berdoa juga, memohon Dia Sang MAha untuk mengambil alih urusan kita dengan orang-orang yang tak memaafkan kita di akhirat nanti. Buku ini adalah buku terakhir dari novel biografi Rasulullah Muhammad karya sang juru cerita Tasaro GK. Tiga buku sebelumnya adalah

Buku ini adalah buku terakhir dari novel biografi Rasulullah Muhammad karya sang juru cerita Tasaro GK. Tiga buku sebelumnya adalah  “Mengapa kita harus berdoa? Bukankah Allah maha tahu kebutuhan kita?”

“Mengapa kita harus berdoa? Bukankah Allah maha tahu kebutuhan kita?”

Recent Comments